很多熟悉的寓言故事我們真的理解他的真實內涵嗎?片斷式的、脫離歷史語境的閱讀可能會造成我們斷章取義,理解不了經典傳達的真正內涵。

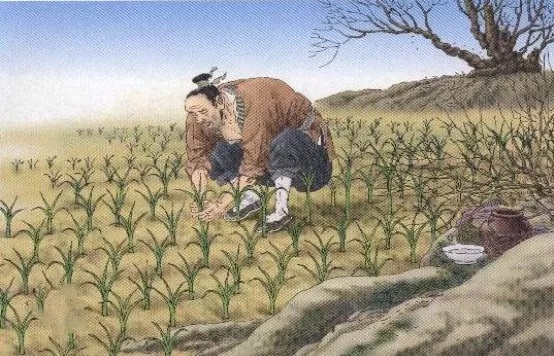

《揠苗助長》的故事入選在小學課本中,講的是春秋時期一個宋國人,巴望著自己田裡的禾苗長得快些,就天天到地裡去看,可他總覺得禾苗一點兒也沒有長,十分焦急。一天他終於想出了辦法,就急忙跑到田裡把禾苗一棵一棵的拔起,從中午忙到天黑,累得筋疲力盡。回到家他興致勃勃地說:“今天真把我累壞了,可力氣沒白費,咱家禾苗棵棵都長高了一大截!”他的兒子很納悶,第二天跑到田裡一看,所有的禾苗都枯死了。

對這個故事所闡述的道理一般都如此認為:“客觀事物的發展是有規律的,光有美好的願望是不夠的,要遵循著客觀規律行事。”

近日,讀到這個故事的出處《孟子·公孫醜上》,發現這個故事表達的不僅僅是上述道理。

這個故事的講述背景是公孫醜問孟子擅長那一方面。

孟子曰:“我知言,我善養吾浩然之氣。”

公孫醜又問:“敢問何為浩然之氣?”

孟子曰:“難言也。其為氣也,至大至剛,以直養而無害,則塞於天地之間。其為氣也,配義與道;無是,餒也。是集義所生者,非義襲而取之也。行而不慊於心,則餒也。…必有事焉而勿正,心勿忘,勿助長也。”

這段話大概可理解為:浩然之氣作為一種氣,是最大最剛健的,用正見去培養而不傷害它的話,它就會充滿於天地之間。它作為一種氣,與義和道是緊密配合的,否則就會變軟弱。這種氣是積累了義而產生的,不是偶爾用義觸及一下就能取得的。如果自己的行為使自己問心有愧,這氣就變軟弱了。一定要在平時靜心專注去用義做事而不要一味的期待結果,不能心中沒有用義做事的想法,也不能執著追求迅速的改變。

這段話後,孟子講述了揠苗助長的故事,如此看來,揠苗助長中的“苗”,是不是在講“性本善”的善呢?用義呵護,而不“揠苗助長”,做到“勿忘勿助”才能培養起自己的浩然正氣呢?才能成為“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”的大丈夫呢?這麼看揠苗助長的故事是在說明如何培養自己的浩然正氣,不是之前膚淺的認識呢。

如此不看背景和當時情況而斷章取義的事情,自己在平時還真沒少做呢。浩瀚五千年,中國傳統文化博大精深,只有不斷深入學習經典,將經典還原到歷史語境中,才能得到更接近本意的理解,才能不斷剝離舊有的片面的認識,真正汲取到古人深遠的智慧。