葫蘆是中國人最熟悉和喜愛的物品,是一種古老的吉祥物,它象徵著富貴、長壽、子孫滿堂,同時也是鎮宅除妖、驅邪避禍的法寶。你知道葫蘆為什麼那麼受歡迎嗎?

葫蘆是中國人最熟悉和喜愛的物品,是一種古老的吉祥物,生活中到處可以見到它的身影。它象徵著富貴、長壽、子孫滿堂。同時,因為葫蘆是道家的法器,也被民眾看成是鎮宅除妖、驅邪避禍的法寶。葫蘆為什麼那麼受歡迎呢?這要從盤古開天地的神話說起。

盤古,又稱盤古氏、混沌氏,是中國神話傳說中開天闢地創造人類世界的始祖。在《三五曆紀》中記載,天地混沌未開時像個雞蛋,盤古在其中誕生了。過了一萬八千年盤古醒來了,睜眼一看,周圍漆黑一片,他拔下自己的一顆牙齒,變成威力巨大的神斧,用它向周圍劈砍。渾圓的“雞蛋”破裂了,分成了兩部分:輕而清者不斷上升,變成了天;重而濁者不斷下降,變成了地。盤古就這樣頭頂天腳踏地誕生於天地之間。盤古在天地間不斷長大,他的頭在天為神,他的腳在地為聖。盤古將身體化成日月星辰、風雨雷電、山川河流、森林草木,為人類開創了一個賴以生存的環境。這個神話告訴我們,盤古也就是混沌氏是我們人類的祖神。

圍繞著盤古開天闢地的神話,中國誕生了豐富而深邃的“混沌文化”。據學者研究,“混沌”、“渾沌”、“混淪”、“昆侖”、“囫圇”、“渾脫”、“餛飩”、“葫蘆”等都是一語之轉,都是不同場合、不同地域、不同時期人們對混沌的稱呼(葉舒憲等,山海經的文化尋蹤——[想像地理學]與東西文化碰撞,2004)。在先民的“前哲學思維”和神話思維裡,這些名稱都是對老子所說的“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天地母。”的道的體現的一種描述。存在於實在界、想像界和象徵界中,它們可以是神聖的仙境昆侖山,混沌由宇宙本原化為一座神山,山是混沌這種道的原型意象的物化形式;也可以是《山海經﹒西山經》中的“狀如黃囊,赤如丹火,六足四翼,渾敦無面目,是識歌舞”的神——中央之帝帝江(hóng),帝江又人格化為黃帝;也可以是植物葫蘆(又稱瓠、壺),是混沌的自然實體,是具體而微的混沌;甚至可以是渡河用的充氣獸皮船“渾脫”,獸皮船在北方民族叫“渾脫”,它與許多神話、聖物有關。“渾脫”雖然是存在於實在界的原始船,但意指渡人出苦海的渡船,它們都是神話意象中混沌的分形。

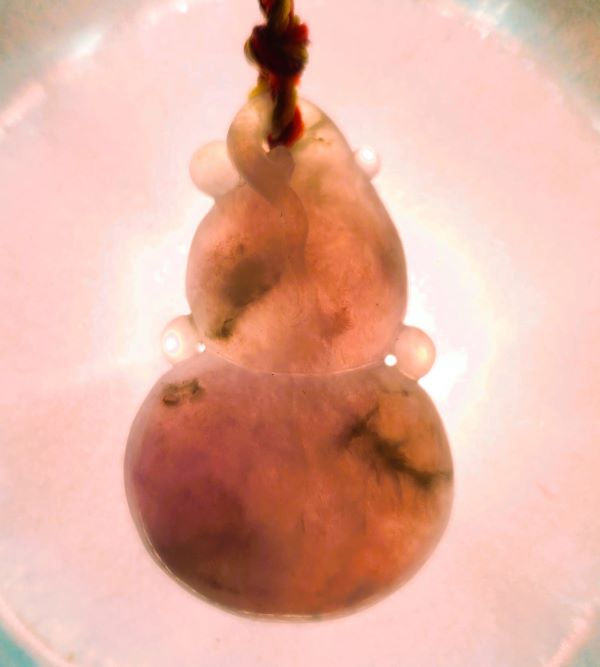

作為袖珍版的混沌——葫蘆,這種植物隨處可見,易於生長。宇宙誕生前的混沌狀態雖不可用語言準確描述,但先民們還是將圓渾、內部暗黑不可見、中空而又有所蘊涵的狀態用來比擬混沌狀態。因葫蘆有上下兩個腔,恰似混沌初開時清陽之氣上升、濁陰之氣下降形成的天地兩個世界,這種中空而多子的植物被用來當成了混沌的符號。在中國本土文化——道家文化中,修煉的人和神仙都隨身攜帶葫蘆。葫蘆是道家的無上法器,具有大神通。

《後漢書》中有一則故事,說有個名為費長房的人,是一名市場管理員,見到一個老翁每天掛了個葫蘆(壺)賣藥,收市後取下葫蘆就跳進去不見了。別人都沒看見,只有費長房在樓上看見了。他知道是遇到神人了,於是買了酒肉去求老翁,要跟他學道。在他的一再請求下,老翁取來葫蘆,問費長房是否敢跟他跳進去,費長房於是隨老翁跳進了葫蘆,發現葫蘆裏是仙山瓊閣,別有洞天,進入了一個美妙的世界。費長房在葫蘆世界中跟老翁學了十多天后回到現實世界,後來他成為一代名醫。後世稱那位賣藥的老翁為“壺翁”或“玄壺子”,稱行醫為“懸壺濟世”,仙境又稱“壺中天地”。因此,葫蘆的神奇就更加廣為流傳。

葫蘆寄托了人們對盤古(混沌氏)崇敬,是道顯的符號。它被看作是道的化生,宇宙的微縮,體現了先民對道的追求,對原初美好的向往和返本歸真的渴望。《中庸》說:“道也者,不可須臾離也,可離,非道也。”修道之人佩戴葫蘆——這種祖神的物化物,是提醒自己修煉勿要懈怠,須臾不可離道。自然在百姓的心目中,葫蘆就是福祿萬代、驅邪避禍的吉祥之物。

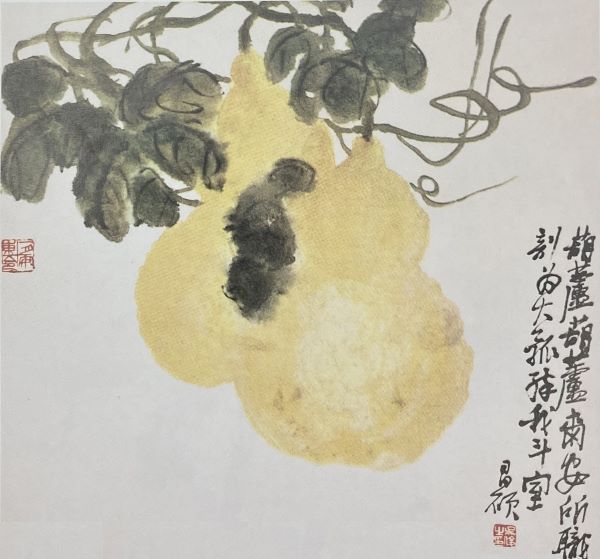

在中國悠久的文化歷史上,葫蘆這種“混沌文化”的具體物件,引來眾多文人墨客和藝術家的青睞,留下了豐富的作品。尤其“葫蘆”與“福祿”諧音,更為普通百姓所喜愛,且葫蘆多子,寓意子孫昌盛。葫蘆不僅是福壽綿長的象徵,而且具有深厚的中國傳統文化內涵,是最具中國特色的吉祥之物。