很多熟悉的寓言故事我们真的理解他的真实内涵吗?片断式的、脱离历史语境的阅读可能会造成我们断章取义,理解不了经典传达的真正内涵。

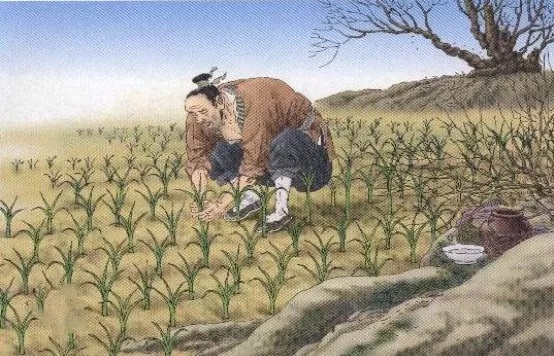

《揠苗助长》的故事入选在小学课本中,讲的是春秋时期一个宋国人,巴望着自己田里的禾苗长得快些,就天天到地里去看,可他总觉得禾苗一点儿也没有长,十分焦急。一天他终于想出了办法,就急忙跑到田里把禾苗一棵一棵的拔起,从中午忙到天黑,累得筋疲力尽。回到家他兴致勃勃地说:“今天真把我累坏了,可力气没白费,咱家禾苗棵棵都长高了一大截!”他的儿子很纳闷,第二天跑到田里一看,所有的禾苗都枯死了。

对这个故事所阐述的道理一般都如此认为:“客观事物的发展是有规律的,光有美好的愿望是不够的,要遵循着客观规律行事。”

近日,读到这个故事的出处《孟子·公孙丑上》,发现这个故事表达的不仅仅是上述道理。

这个故事的讲述背景是公孙丑问孟子擅长那一方面。

孟子曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

公孙丑又问:“敢问何为浩然之气?”

孟子曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行而不慊于心,则馁也。…必有事焉而勿正,心勿忘,勿助长也。”

这段话大概可理解为:浩然之气作为一种气,是最大最刚健的,用正见去培养而不伤害它的话,它就会充满于天地之间。它作为一种气,与义和道是紧密配合的,否则就会变软弱。这种气是积累了义而产生的,不是偶尔用义触及一下就能取得的。如果自己的行为使自己问心有愧,这气就变软弱了。一定要在平时静心专注去用义做事而不要一味的期待结果,不能心中没有用义做事的想法,也不能执着追求迅速的改变。

这段话后,孟子讲述了揠苗助长的故事,如此看来,揠苗助长中的“苗”,是不是在讲“性本善”的善呢?用义呵护,而不“揠苗助长”,做到“勿忘勿助”才能培养起自己的浩然正气呢?才能成为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫呢?这么看揠苗助长的故事是在说明如何培养自己的浩然正气,不是之前肤浅的认识呢。

如此不看背景和当时情况而断章取义的事情,自己在平时还真没少做呢。浩瀚五千年,中国传统文化博大精深,只有不断深入学习经典,将经典还原到历史语境中,才能得到更接近本意的理解,才能不断剥离旧有的片面的认识,真正汲取到古人深远的智慧。