如何做到既胸懷大志又拘小節?

讀了《學習與實踐的一點思考》一文,有許多感觸,文中所提的“輪扁斫輪”的故事,讓我想起來《道德經》中“道可道,非常道。名可名,非常名。”用語言描述出來的已經不是道本身。

文中提到“古代人和他們所不能言傳的東西都(一起)死去了,那麼您讀的書不過就是古人留下的糟粕罷了!”、“真正的智慧是一種感覺,一種只可意會不可言傳的東西。”我從中看到這個故事告訴我們,學習再多的知識也不能代替實踐。去踐行真理,從中所獲得的自己的體驗才是屬於你自己的東西,才是實實在在的收穫,這是他人代替不了的。所以輪扁七十歲了仍然自己做車輪,實踐或說修行是不能假他人之手的,是要躬行不殆的。

文中提到了東西方文化的差異,“在東西方思想差異的研究上,有著名哲學家就把這種東西思想的差異解讀為西方的數和東方的度的差異,‘數’是比較抽象的,比較精確的,而‘度’是一種恰到好處,是一種平衡,不講究精確性。”中國人講的是“授人以魚,不如授人以漁”,還有“師父領進門,修行在個人。”至於你具體如何去“漁”、能“漁”得怎樣,那是要自己在實踐中去摸索和發揮的。不斷地實踐形成自動的機制,自然達到化境,就象歐陽修筆下的賣油翁:“無他,但手熟爾。”

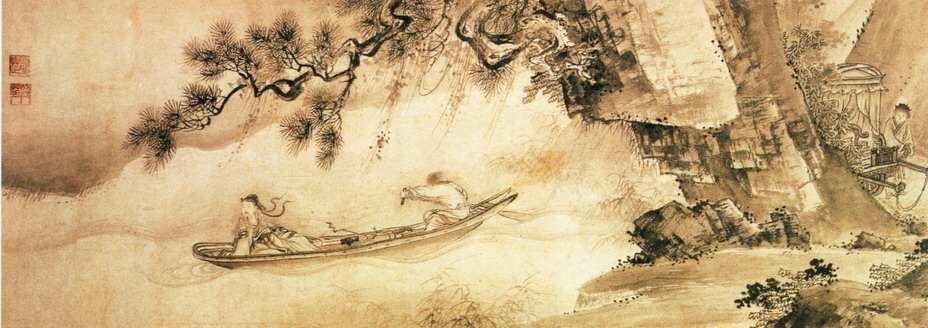

曾經看過一個笑話,說唐伯虎是江南四大才子之一,一幅畫價值千金,是才子中的翹楚。一時間“唐伯虎”就成了一個標籤,出現了許多“唐伯虎”,“賣菜的唐伯虎”、“打鐵的唐伯虎”、“掏糞的唐伯虎”……。“唐伯虎”代表了一種境界,行行出狀元,達到此境界有不同的路,不同的“唐伯虎”有不同的特點,不可相互替代和比較。如果回答“如何成為唐伯虎?”這個命題,答案應該是無窮多個。這種情況不是西方思維的精確性可以說明的。

西方思維比較抽象和精確,抽象是一種思維上的操作,並不是實踐,思維可以天馬行空,但要貫徹于現實世界還需要通過實踐的行為。西方文化起源于古希臘時期的城邦,與廣大的中國大陸上的氏族部落不同的是,在各個島嶼上沒有血緣關係的不同族群要和平共處,需要達成共識。因此西方人奉行契約精神,契約是必須遵守的。因此西方人喜歡找一種公共的準則、模式,去遵守它,若是沒了這種標準也就無所適從啦,而這卻是人搞出來束縛人的東西。現代人深受西方思維的影響,固有的思維模式成為我們看問題的底色,而這恰恰是要我們深度覺察的東西。

但是西方文化的精確性與東方文化所講的格物致知有類同之處,許多西方的先哲們就是以他們敏銳的眼光、細密的思維發現了許多被人們所忽視的問題,從而帶給人們思考和反省。

因此,如何將東西方思維共融來指導我們日常的生活是《學習與實踐的一點思考》這篇文章帶給我的思考,就是如何做到既胸懷大志又拘小節。