祝願您生活幸福!

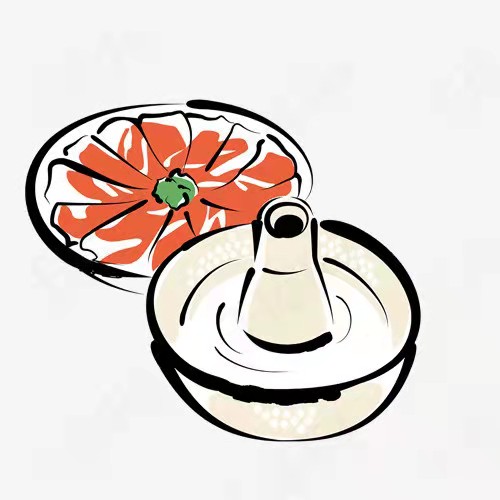

滴水成冰的寒冬,與友人步入一家帶有“宮廷涮肉”字樣的飯館坐下,當熱氣騰騰的銅鍋子點燃,嘴裡充滿涮肉的香嫩滑順美味時,身上寒氣頓消,沉浸在輕鬆愜意中。

吃到酣暢時,一位身材適中的成年男子笑容可掬的來到桌旁說:“來吃涮肉了,這涮肉是有很多說道的。”邊說邊拿起一雙公筷,端起盤中的羊肉推入火鍋中示範起來。他說:“涮肉一定不要放進去煮,用筷子夾住一涮,馬上提出水面,二次放入沸水中,一定要有第二次,這樣才能激發出肉的香嫩口感,第二次在水中用筷子鬆開稍候,趁肉片中部略顯紅色時快速取出”。此時他的動作與話語是同步的,順手拿起一隻調料碗,把按他說的涮法涮好的肉用筷子夾出火鍋,在調料碗裡熟練的翻卷了幾個個,掛勻調料,分在我與友人的盤子裡說“你們嘗嘗”。入口,果然不一樣。我說:“這肉怎麼“涮”還這麼多道道呢。”男子馬上接住說:“對嘍,關鍵在涮,涮就是八分在沸水中熟,兩分在出水後到入口的過程中靠餘熱熟,正好香嫩可口,你要全在沸水中燙熟了,進嘴肉就熟過了。”我當場用手機翻查“涮”字,其中之一解釋:“把肉片放在開水裡燙一下,就取出來沾作料吃”,嗯,今天看見怎麼“燙一下”的操作與程度了,也看見在成年男子語言、動作中展現的“涮肉”鮮活的過程了。

此時,我才注意到掛在牆上的大螢幕裡,播放著這位成年男子講述涮肉的故事及接待來賓的視頻,原來是這家店的老闆。內心為之一動,體驗到涮肉本身之外的生活目地。

老闆的涮肉,展現了千百年來人們在生活中對自然的敬畏和對生命的尊重。遵循著食材感知天時地氣的自然造化,法天地自然,依不同風俗,不同地域,不同習慣的飲食文化,不斷的探索掌握肉及食材的特性與口感的邊界及搭配,默默的與食材交流,在製作中恰到好處的觸碰到食材的靈性。人的尊重換來食材呈現最好狀態與給予的美味。從人把食材化為美味的蛻變、與天地一體的美食創意中,留下了自然的生活狀態。無獨有偶,想起在重慶、成都吃過的不勝其辣的四川火鍋,菜譜上永遠名列前茅的毛肚、黃喉、鴨腸,廚師會告訴你,鴨腸入沸水15秒極致新鮮。這種跨越地域的對涮品鮮香的共同體驗與認知,同樣展現著人對食材的尊重與自然的融通。

相傳元世祖忽必烈當年揮軍前行中,路上突然想吃家鄉的菜肴,但軍情緊急無法花費長時間烹飪。隨軍廚師急中生智,把羊肉切成薄片在水中一涮,忽必烈吃完不誤軍情,因其獨特鮮嫩被賜名涮羊肉。那位元面對緊急情況創造出涮肉方法的軍廚,骨子裡擁有熱愛生活,主動擔當的精神,才會有又快又香又好的保留原生態的生活智慧湧現出來成就涮的吃法流傳後世。現在有些人三餐對付吃,或把身體交給不靠譜的外賣過日子,恰恰缺少了老闆、軍廚對生活的熱愛與鮮活的生命力,提醒我們需要恢復生活功能,找回美食後面的生活目的。

平時除了涮肉還能涮任何想涮的食材,所以商周時期的火鍋稱“古董羹”,這寓意像不像承載包羅萬象的宇宙,代表飲食與天地一體博大。而滋味通過烹飪方法和各種廚具餐具的使用,既創造了華麗的美食,同樣包含著一以貫之的文化。像國人使用筷子是把樹枝作為進食工具開始的,筷子在漢代稱為箸,明代開始才稱為筷,筷子長7寸6分代表人的七情六欲,筷子一頭圓一頭方,對應天圓地方,而方圓之道代表國人為人處世之道,寓意內方外圓,有主見講規矩通情理重實踐。飲食文化也是一本不斷更新的山河乾坤地理圖,到處蘊藏著生活寶藏。

看著在各桌食客間游走講解的涮肉店老闆,心中升起敬重之意,老闆哪裡只是在經營涮肉店,更是在不斷賦予生活新的生命力做著文化傳承的使者。用言傳身教提醒我們在家做飯和日常生活中,怎樣讓自己的生活更美好。這頓涮肉吃的真值,吃出了生活紅紅火火的味道。