“我今說個知行合一,正要人曉得一念發動處,便即是行了。發動處有不善,就將這不善的念克倒了,須要徹根徹底,不使一念不善潛伏在胸中,此是我立言宗旨”。

每個城市都有沉澱著歷史韻味的角落,藏匿于繁華貴陽市區僻靜一隅的陽明祠,就是這座城市的印記,刻印著這座城市的過去。

陽明祠位於貴陽市東山麓的扶風山風景區成階梯形依山而建,環境清幽,古色古香,路徑逶迤,是為紀念中國古代七大聖人之一的王守仁先生所建。

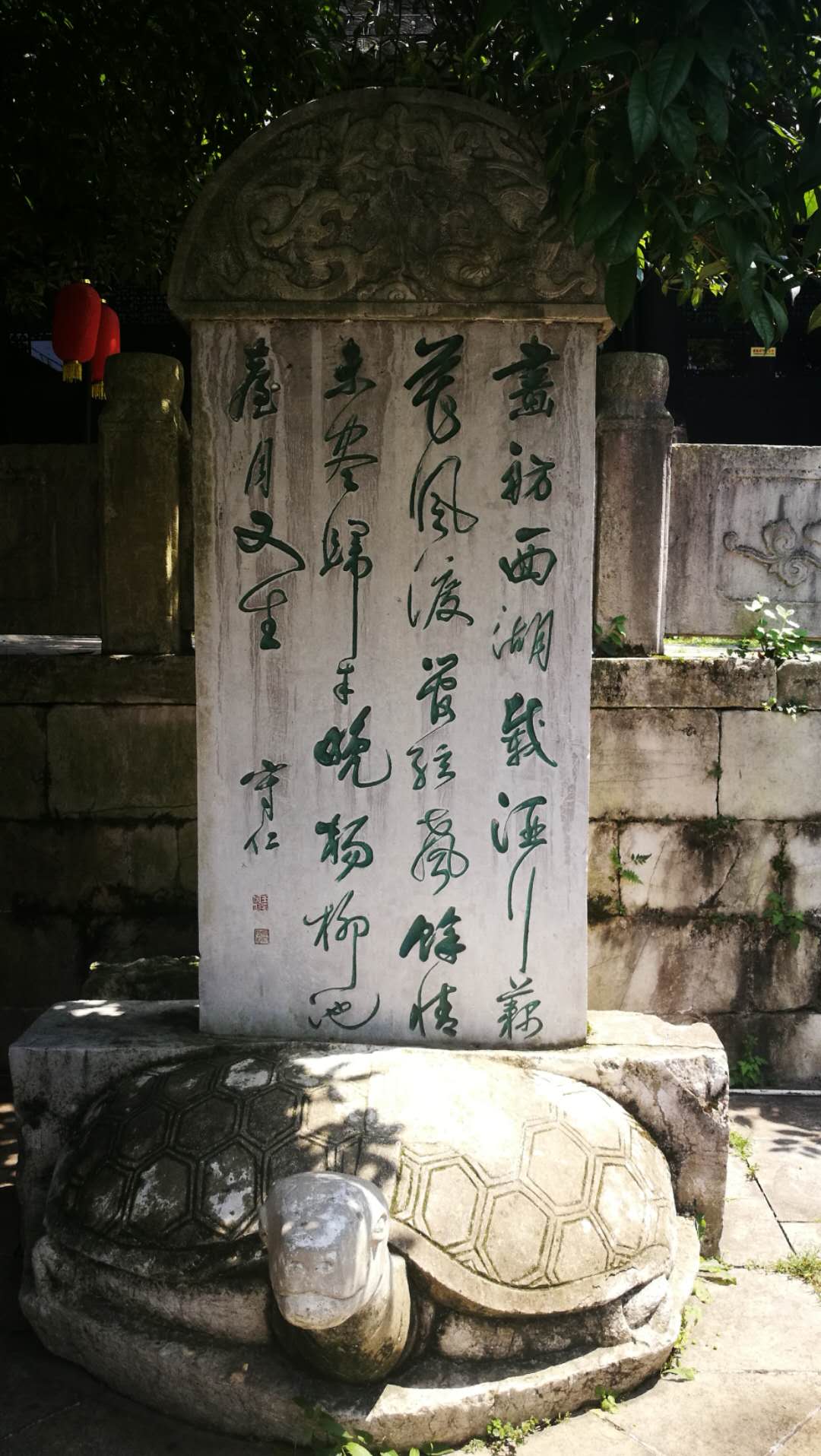

步入陽明詞,首先映入眼簾的是端正的石階、“扶風”影壁。拾級而上,扶風影壁的右側,是王陽明生平展——桂花廳、學術展——享堂、貴州碑刻精華——曲徑碑廊、正氣庭組成的一天然小四合院,院內有兩株五百多年的桂花樹,花開時節,花香滿園,帶給遊人以幽靜、清新的意境。

斑駁的石碑,展示著時間留下的痕跡,仿佛能觸摸到那段歷史。

明朝正德三年(1508年),時任兵部主事的王守仁因開罪宦官劉瑾,在被扒下褲子打了四十大板之後,被貶為貴州龍場驛(今修文縣)驛丞。在巧妙躲過劉瑾的暗殺和經歷了遙遠路途的艱辛之後,王陽明終於到達了“萬山叢棘之中,蛇虺魍魎,蠱毒瘴癘”的龍場驛。沒有住所,陽明先生就住在洞高3米,最寬處4米,深20余米的一個天然小溶洞裏。面對人生的最低谷和惡劣的生存環境,陽明先生白天在洞中潛心研究《易經》,黑夜端正靜坐,以求得清靜守一,踐行著他從小立下的志向“讀書學做聖賢”。 在一天半夜裏,陽明先生突然從地鋪上跳躍起來,終於徹悟“格物致知”宗旨。“聖人之道,吾性自足,向之求理於事物者誤也。”這就是著名的龍場悟道。提出了“知是行的主意,行是知的工夫;知是行之始,行是知之成”的“知行合一”的思想。

曾經一度認為,“知行合一”就是知道了還僅僅不夠,還要做到,讀了王陽明的《傳習錄》後才瞭解到,這是對“知行合一”的誤解。陽明先生提出“知行如何分得開?”“知之真切篤實處即是行,行之明覺精察處即是知” “今人,只因知行分作兩事,故有一念發動雖有不善,然卻未曾行,便不去禁止”,“我今說個知行合一,正要人曉得一念發動處,便即是行了。發動處有不善,就將這不善的念克倒了,須要徹根徹底,不使一念不善潛伏在胸中,此是我立言宗旨”。

我理解到在通往聖人的道路上,需時時清醒覺察自己的一思一念,因念一動,就是行為了,善惡就在一念之間,覺察到不正的念頭,要知道念頭來自于人成長過程中形成的觀念、情緒、情感,不是你的本心,不是你真正的自己。你要覺察它,清除它。而日常中發生的所有事,你起心動念的瞬間,都是“知行合一”“至良知”的好機會,所以要在“事上煉”,在“心上煉”在“念頭起處煉”。

漫步在陽明祠,體味著這座城市深藏的歷史文化,用心去感悟陽明先生的心學,也算是對聖賢智慧的致敬吧。