你知道古代的風向標嗎?

天文學作為文化以及人們生產、生活的重要組成部分始終是備受關注的。 在遠古時期,還沒有現代的儀器,作為最為突出的可觀測物——山和日月星辰就成為人們生產生活的首選參照物。 風雨雷電、日月出入等自然現象就成為人們首要的觀察物件。

據考古學發現,中國先民在8000年前就已經形成了陰陽觀,在新石器時代基於這種觀念發展起來的天文學知識,系統地建構了中國人的時空觀。 在河南濮陽西水坡的仰韶文化遺存中,顯示了中國傳統天文學各主要方面的創造在距今6000年前就已經基本完成。(引自馮時《中國古代物質文化史——天文曆法》)。

我國現存的最早的一部上古歷史文獻彙編,是儒家五經之一的《尚書》,據說《尚書》是追述上古事蹟的著作。 在其首篇《堯典》中記述了帝堯命羲仲、羲叔、和仲、和叔這四位天文官觀察星象、物候,掌握四時的四氣變化,以指導人們生產生活,可見古人觀象授時活動的重要性和制度化。那麼對於農耕民族的中國古人來說,四時節氣及物候的測定尤顯重要,特別是冬至、夏至、春分、秋分它們不僅是一年中最重要的節氣,還是時空體系中最重要的關鍵點。古人觀象授時活動有許多,有對日月出入點的觀測、晷影的測量、對星辰的觀測和對風向物候的觀測等等。

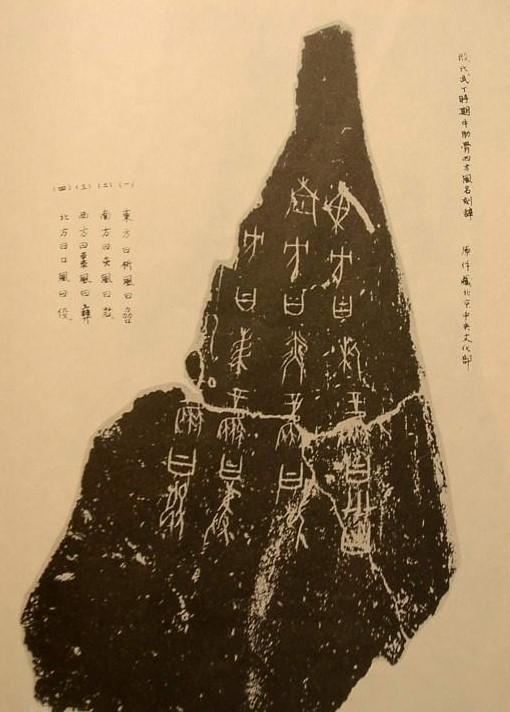

物候歷是一種非常古老的歷法,早於其他的歷法,在物候歷中對風的觀察和測量特別重要。 因為物候與風之間的關係密切,不同的季節風的方向、風力、濕度各不相同。 關於這方面的記載我們可以從《山海經》和商代的甲骨文中看到。 古文字學家胡厚宜先生最早揭示了甲骨文中的四方風和四方神的記載,是與《山海經》中記載一脈相承的,《山海經》中將四方配四時,從記述中可以看到古人將四方風結合對日月的觀測的觀象授時活動。 而商代甲骨文中的四方風名與四方神名與《山海經》中所寫的具有明顯的延續性。

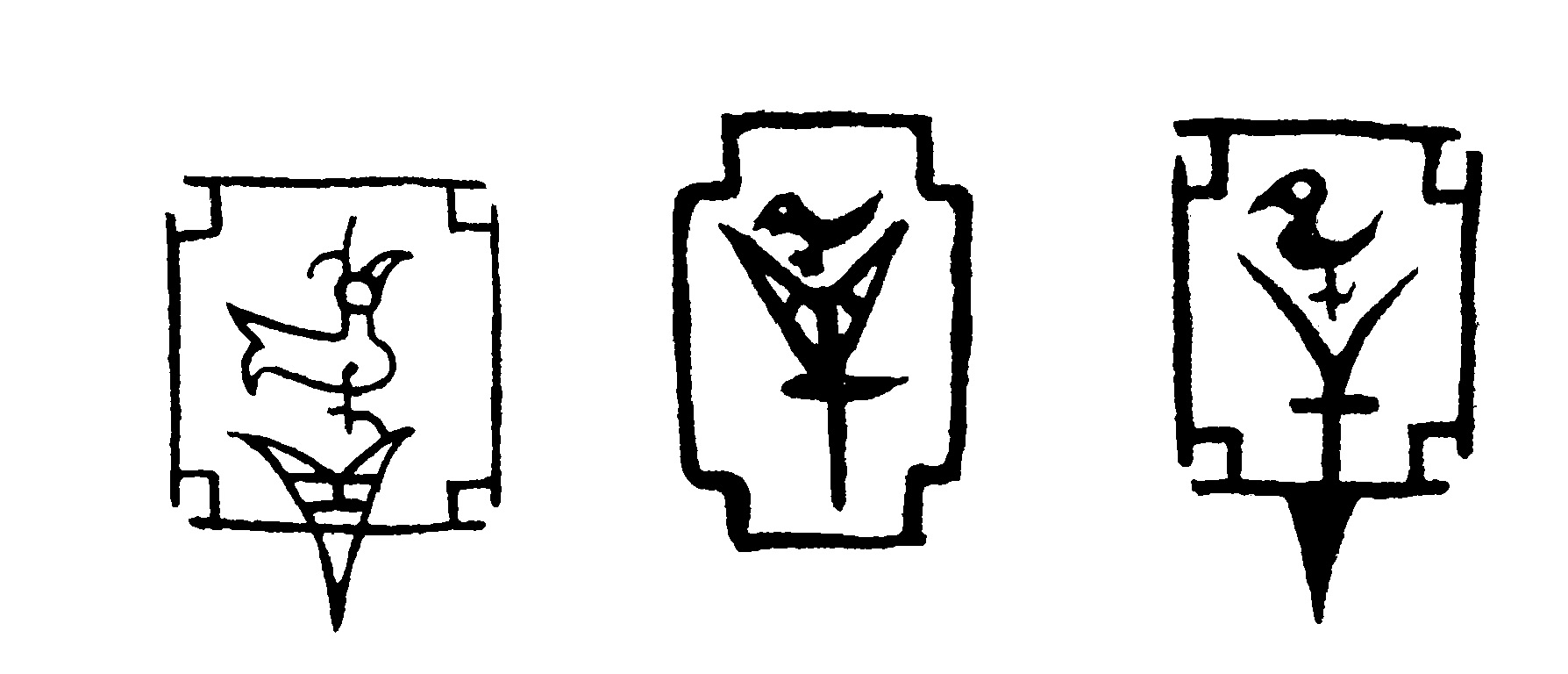

甲骨文中的「風」作「鳳」字。 甲骨文、《山海經》與《堯典》所描述的時空觀是一致的,四方及四方風描述了四時的物候特徵。

鄭玄注的《萬形經》說:“風者,天地之大信。 “說明風是天地之間給予人的最大最重要的信號。 古人對風的測量儀器稱為「相風」,傳說相風是少皞的母親皇娥發明的。 相風是用羽毛做成鳥的形象的測風儀器,鄭玄曾作《相風賦》說明相風的構造、功能等。 外形是鳥形,將其立於長桿之上,會隨風轉動,類似我們現在用的風向標。 慢慢地相風的外形演變成了鳳凰的形象,如漢代靈臺上和漢武帝的建章宮諸闕上都裝有銅鳳凰。 在很多上古文物中都有鳳鳥的形象。 鳳凰也變成了人們心目中的神鳥。 在商周的青銅器中有鳥形銘文,表現了古人立表測影和測量候風的活動。 鳥為相風之鳥,鳥所立之木即測晷影用的表木。

許多古籍都有對相風的詳細描述,唐·李淳風在《乙巳占》中說表木上的相風有三足,兩足在外,第三足是插入下面表木頂端的軸承中,使相風可隨風轉動。 鄭玄說相風表明瞭陽精(太陽)的運動。 這可能就是中國傳統神話中說日中有三足烏的傳說來源吧。

在距今4800年至3100年的三星堆遺址中出土了青銅神樹,神樹分為三層,每層分別延伸3個樹枝,每枝朝不同方向彎成弓形,枝上立有神鳥。 專家們認為這與《山海經》中描述的扶桑神木相契合。 這種傳說中的神木應該就是由測晷影的表木神話而來。 在距今3700年的金沙文化遺址中,出土了“四鳥繞日”的金箔,四隻神鳥分佈於具有12芒的太陽四周,此處的四神鳥應是四方神的另一種化身。

到了周代四方風發展為八風,八風對應於八卦和八節,後來漢代的《淮南子·天文訓》還對八風進行了詳細的描述和分析說明。 黃帝內經中有《靈樞·九宮八風篇》,雖然其中八風的名稱與《淮南子》中的不同,但八風與八卦、八節、八方對應這一點與其他文獻一致。 此篇詳述了八風既能傷人臟腑,也能長養萬物,論述了如何觀測風與天氣的關係,教人們如何防病治病。

隨著天文學的日益發展,人們對氣候觀測和歷法的制定多依賴於對恆星的觀測,相風的測風功能慢慢淡出了人們的視野。 從出土的諸多文物中,我們可看到幾千年前的中國古人非凡智慧和精湛的工藝,感受到了中華傳統文化的了不起。