節約是我們中華民族的一種傳統美德,節約還有更深一層的含義,節是節制,約是約束。做任何事情都要有節制、有約束。

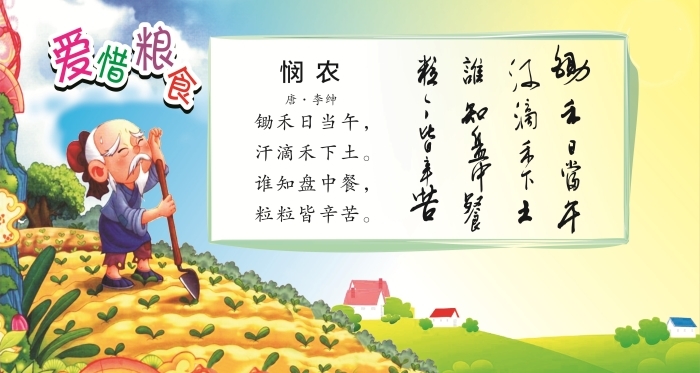

“鋤禾日當午,汗滴禾下土。誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。”此時我正坐在回家的公車上閉目養神,耳邊傳來了清脆卻非常稚嫩的聲音。記得這首《憫農》是我小時候外婆教我背誦的第一首唐詩,現在聽來感到格外親切。我不禁睜開眼睛尋聲望去,原來在離我前方不遠的雙人位上坐著祖孫倆人。“好孫子,告訴奶奶這首唐詩講的是什麼意思呀?”“就是農民伯伯種地很辛苦,我以後吃飯不能浪費,要節約……。”聽著孩子奶聲奶氣含糊不清的回答我仿佛回到了二十多年前的童年,想起了幾年前離我而去的外婆,想起了外婆曾經告訴我她對“節約”的理解。

記得我五歲那年一個夏天的週末,外婆說晚餐要給我做我最愛吃的魚香肉絲和水果沙拉,我興奮的隨外婆一起去超市採購晚餐所需要的水果和蔬菜。可是沒想到外婆只買了一根胡蘿蔔、一個青椒、一個富士蘋果、一根香蕉、一個梨和一個柳丁。我至今仍記得我們祖孫倆人當時的一段對話:

我:“外婆為什麼您每種就只買一個呀?是不是您沒帶夠錢呀?”

外婆:“每種買一個就夠吃了,一次買多了吃不了就會不新鮮甚至會壞掉,如果想吃,還可以再買。”

我:“外婆,您也太節約了點兒吧,多買一些怕什麼呀,外婆真摳門。”

外婆:“你這小家丫頭還批評起外婆來啦,外婆問你,你知道什麼叫節約嗎?”

我:“節約誰不知道啊,節約就是不浪費唄。”

外婆:“是啊,現在大多數人都以為節約就是不奢侈、不浪費。其實節約還有更深一層的含義,節是節制,約是約束。也就是說你做任何事情都要有節制、有約束,這叫節約。它既反映了一個人的生活態度同時也能體現出一個人的德行。”

我:“不明白,反正我想多買一些好吃的回家。”

外婆:“也就是說呀,如果一個人在日常生活中能對自己的行為有所控制、有所約束,沒有過多的奢望,懂得知足,他才會生活得更快樂。節約也是我們中華民族的一種傳統美德,你現在年紀還小,可能還不明白外婆的意思,等以後你長大了就會慢慢明白的……。”

真是時光飛逝,一晃二十多年過去了,在擁有了一定的人生經歷之後,我才體會到當年外婆對“節約”的理解其實是她對幾十年人生經歷的一種感悟,也是她親身體驗和實踐的總結。

聽著前面祖孫倆的對話,回想著與外婆在一起的點點滴滴,我深深的感受到了中華文化的博大精深,僅僅一個“節約”背後就包涵了那麼深刻的內涵,那麼中華五千年文明中又有多少我們自以為瞭解卻並未真正理解的東西呢?浩如煙海。

此時我感到了一種從未有過的沉重感……。