“學問”是什麽?

“學問”是什麼?“學”是通過接受教育或觀察、模仿而獲得知識,《說文解字》中解釋為“使其覺悟”的意思。《學記》中說:“學然後知不足。知不足然後能自反也。”也就是說“學”是為了不斷彌補不足,知道不足後能反省自己,完善自己。

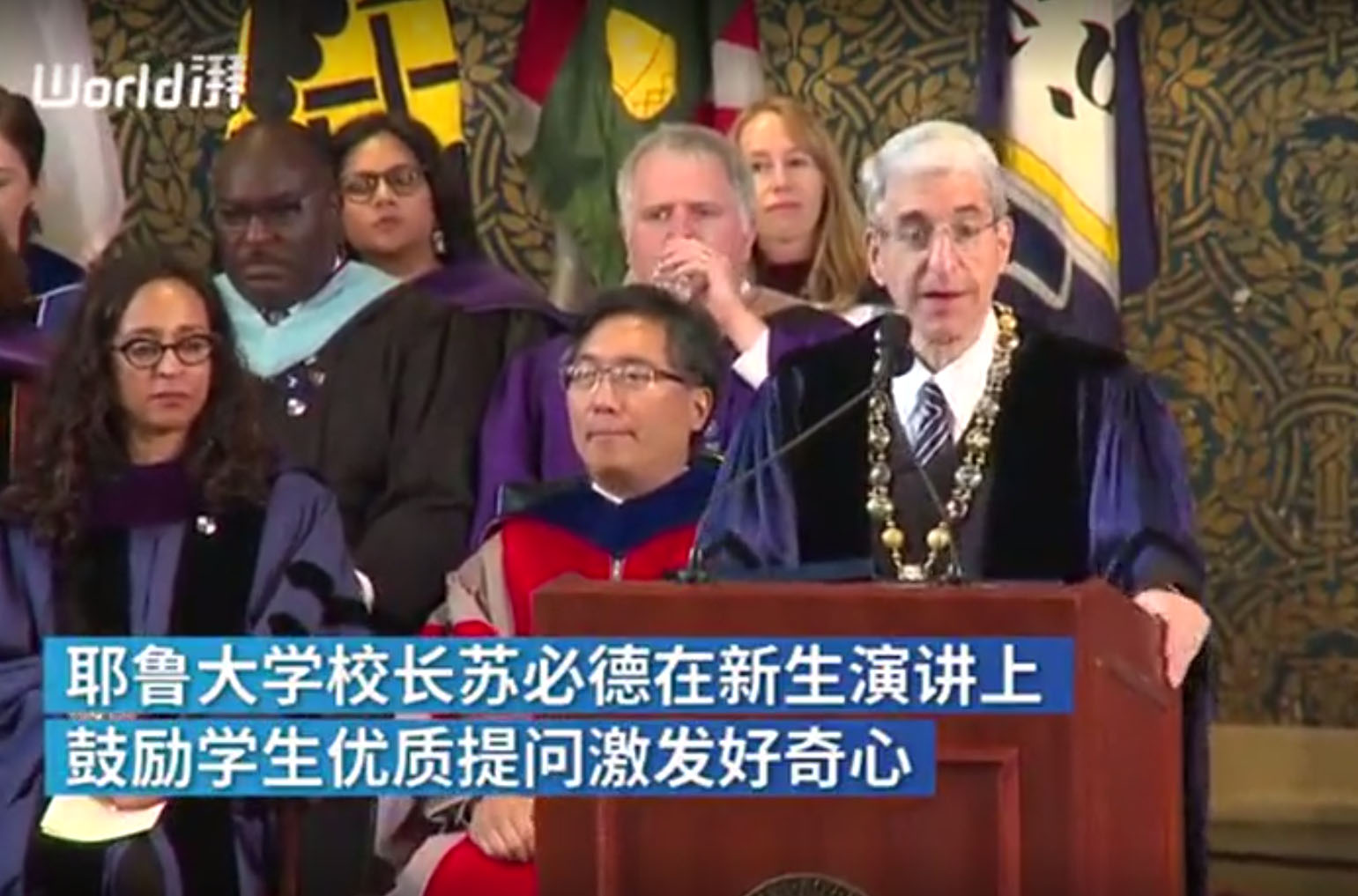

如何做到“知不足”和“自反”呢?關鍵在“問”上。我最近看了耶魯大學校長蘇必德2019開學典禮上的演講頗受觸動。蘇必德在對耶魯新生們作題為“走出舒適區,激發好奇心”的演講中對這些問鼎世界頂級學府的天之驕子們敲響了警鐘:“我更想鼓勵你們:不要因為自己獨特而過於安然。”他指出“相比答案,要更多提出問題”、“自己處於迷茫或疑惑時,要坦然承認”、“要有‘雖然我不瞭解,但會去尋找答案’的態度”、“最重要的是,我們的學生要勇於承認‘我可能錯了,或許其他人的觀點正確’”。蘇必德校長還告訴新生們“我們來耶魯就是為了提問,我們注重培養好奇,提出關於彼此、關於我們所身處的世界的問題”,“我們的學生應當勇於轉變自身觀念,勇於提問並且擁抱耶魯的‘好奇文化’,對不同的觀點與經驗持開放態度,並視其為一種學習的契機”。

蘇必德校長提到了諾貝爾物理獎的獲得者伊西多•以撒•拉比,拉比回憶他母親在每天放學後會問他一個非同尋常的問題:“你今天又提出一個優質問題嗎?”拉比認為正是母親的這一舉動為他成為傑出的科學家埋下了伏筆。拉比出生於猶太家庭,猶太人雖然歷經苦難,但卻是世界上公認的具有非凡智慧的民族。猶太人占世界總人口的0.3%,但自諾貝爾獎設立以來, 22%的諾獎獲得者是猶太人。

猶太人為什麼那麼聰明呢?對此我也曾充滿好奇。後來我通過各種資料瞭解到“不斷地提問,挑戰真理”是猶太教育的一大特色。猶太小孩放學回到家,猶太媽媽問的第一句話是“你今天在學校問了老師什麼問題?”幾乎每個孩子都是在提問中長大。小學時,家長會培養孩子每天問十個以上他不懂的問題,如果別人的回答不能令他滿意,就要自己去尋找答案。猶太人培養孩子好奇心的教育方式無疑是非常成功。

猶太人的教育方式引起了我的反思。《易•乾》中說:“君子學以聚之,問以辯之,寬以居之,仁以行之”。 被譽為“楚辭之祖”的我國著名詩人、政治家屈原曾作《天問》,提出了涉及宇宙生成、自然變化、神話故事、歷史傳說、社會現實等天地萬物、古往今來等各種問題,共172問。《天問》是中華民族在經歷了幾個朝代的演進,歷史處於東周末年時所作,《天問》一文以濃縮的方式展現了中國人的對天、對地、對社會的思考。《天問》歷經千年無人能完全回答。中華民族在經歷了血與火的磨礪,中華文化在唐朝迎來了前所未有的輝煌,在《天問》問世一千一百年後,唐宋八大家之一的柳宗元就《天問》作《天對》以答,兩篇曠世奇文見證了中華民族智慧昇華的歷程,成為留給後人的寶貴的精神財富。好學善問一直是中國古人所遵從的精神,中國的文化就是在先人們的好奇心驅使下創造出來的。

而當今我們的家長在孩子放學後問得最多卻是“今天你考了多少分?”這種教育的思維模式有悖於中國古人的傳統。猶太媽媽們在孩子很小的時候就培養孩子的好奇心,說明一位母親的理念與做法對於孩子成長具有重大的影響。為什麼好奇心那麼重要呢?借用蘇必德校長的話來說,就是“這份好奇心引領世界向全新方向前進”,並且“自我的發掘與提升,同樣來自提問”。好奇心是使我們走出過去的禁錮,不斷更新提升自己,使人們健康地生活的精神動力。更是我們應該繼承的中國傳統文化的精粹。《大學》雲:“苟日新,日日新,又日新”,這也是“學問”的真正內涵吧。