古人说“诗言志”,言的是诗人的志,是他内在的精神和思想境界,而“诗疗”作为心理疗法的一种正在世界上悄然兴起。

诗词在我国有着悠久的历史,《尚书•尧典》中记载了尧的话:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。”庄子也说过“诗以道志。”可见诗是作者精神境界的表达。我国最早的诗歌总集是春秋时的《诗经》,被列为五经之首。孔子说过“入其国,其教可知也。其为人也温柔敦厚,《诗》教也。”孔子指出《诗经》可以教化出“温柔敦厚”的人。孔子还说:“小子何莫学夫诗? 诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”孔子鼓励他的学生们学习《诗经》,说《诗经》有“可以兴,可以观,可以群,可以怨。”四大的功能。

而诗词歌赋还有一项鲜为人知的功能和作用,那就是可以治愈疾病。这种特殊的疗法在中国有着悠久的历史,并且与中医典籍中记载的最古老、早已失传的诊疗方法有着密切的关系。目前“诗疗”作为心理疗法中艺术疗法的一种已在世界上悄然兴起,受到了许多国家的重视。

历史上最早的“诗疗”故事记载于西汉枚乘的《七发》赋中,楚太子久病卧床,吴客去探病,声称可以不用药石、针刺、灸疗等常规方法就可以治好楚太子的病。他用赋体诗给楚太子讲了七件事,就使楚太子的正气逐渐恢复,最后“濈[jí]然汗出,霍然病已”,久病的楚太子就痊愈了。

对于诗词可以治疗疾病的说法,在历史上有很多记载。早在春秋时期,管仲就说“止怒莫若诗,去忧莫若乐。”唐朝的李颀在诗中写道:“清吟可愈疾,携手暂同欢。” 北宋的王安石有“文章旧所好,久已废吟哦。开编喜有得,一读瘳沉痾。”的诗句,这些都说明吟诵诗词有很好的疗愈作用。在《古今诗话录》中记载了诗圣杜甫的轶事,他用诗治好了一位疟疾病人。有一个人得了疟疾,杜甫对他说,只要吟诵我的诗句就可以治好。病人问是什么诗?杜甫回答道:“夜阑更秉烛,相对如梦寐。”那人朗诵了这两句诗后,疟疾并没有痊愈。杜甫又叫他再诵读自己的诗句:“子章髑髅血模糊,手提掷还崔大夫。”那个人朗诵后,疟疾果然就好了。南宋诗人陆游一生写了九千多首诗,在他的《山村经行因施药》( 其三)中写了他用自己的诗治好了一位老人头风病的事。“儿扶一老候溪边,来告头风久未痊。不用更求芎芷辈,吾诗读罢自醒然。”说有一个年轻人扶着一位老人在溪边等他,老人患头风很久了,一直没有治好。陆游晚年隐居山中,经常在山上采药救治周围的村民。陆游这次并没有使用通常治头痛的白芷、川芎等药物,而是让老人读他的诗。老人读完他的诗,头痛也就好了。

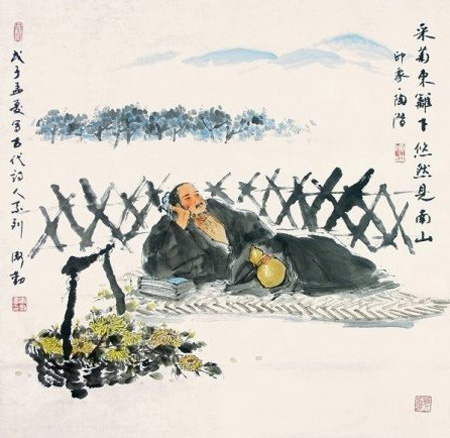

词圣苏轼对陶渊明十分敬仰,将陶渊明的诗视若珍宝。除了经常习诵和抄写陶渊明的诗外,还用陶诗来为自己治病。身上不舒服时,就拿起陶诗来读一读。苏东坡才华横溢,生性旷达,却一生命运多舛,四十多岁后几乎是在辗转流离的贬谪中度过的。在漫长的被贬生涯中,苏东坡一直带着一本《陶渊明集》,写下了百余首和陶渊明诗。苏东坡将陶渊明作为自己的老师和精神楷模,他曾说:“渊明吾所师,夫子仍其后。” 苏东坡在贬黄州期间曾写一首《江城子》,抒发对陶渊明的敬仰之情。其中有:“梦中了了醉中醒。只渊明,是前生。走遍人间,依旧却躬耕。”

古人说“诗言志”,言的是诗人的志,是他内在的精神和思想境界,而读者是否能读出诗人的志呢,这就因人而异了,所以才有“诗无达诂,文无达诠”的说法。陶渊明的诗意境深远高妙,非一般人所能理解,苏东坡深解陶诗真意,以其志为志,写下了“只渊明,是前生”之句。陶渊明最为众人喜爱的诗《饮酒》(其五):

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

苏东坡和其诗:

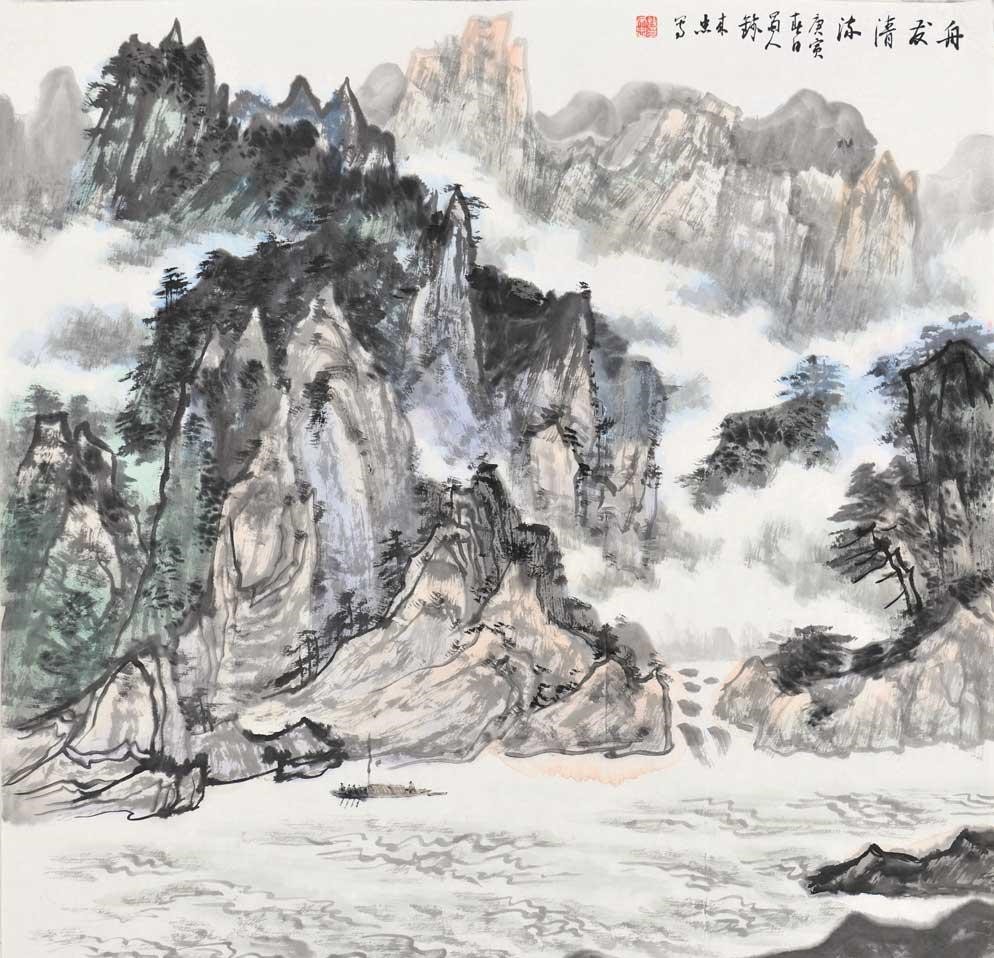

小舟真一叶,下有暗浪喧。

夜棹醉中发,不知枕几偏。

天明问前路,已度千重山。

嗟我亦何为,此道常往还。

未来宁早计,既往复何言。

从这两首诗中,可以看出相隔700余年的两位先哲在精神上的共鸣。虽然苏东坡仕途坎坷,然其志不可夺,我们从苏东坡的众多不朽的作品中都能感受到他的浩浩正气。

中医认为“肾藏精,精舍志”,如果一个人精神垮了,也就百病丛生了。诵读传世之诗,是让诗人寄予诗词背后的精神轮回到你身上,让正气涤荡身心,达到中医所说的“正气存内,邪不可干。”这也就是历史上所记录的“诗疗”事例可以奏效的原因吧。清代才子张潮是中国第一个开出阅读书籍处方的人,在他的《书本草》中有《诗经》方,药 性: 性平, 味甘, 无毒。疗效:服之清心益智,寡嗜欲。久服令人醉面盎背,心宽体胖。

伙伴们,实践一下孔圣人提倡的“诗教”吧,一定让你受益匪浅。