是怎样强大的内心,是什么样的思维方式让白隐禅师在遭受不公和侮辱时能够不做任何辩解的淡然处之,能够毫无怨言的接受这一切,默默的做好自己该做的事情?

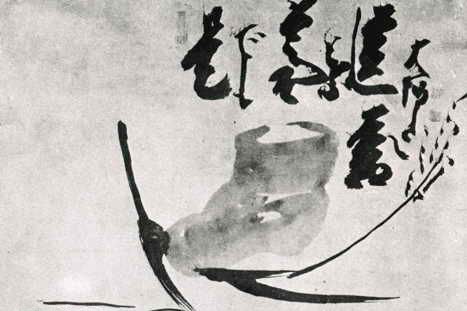

前不久看到一个有关日本江户时期家喻户晓的禅僧-白隐禅师的故事。

白隐禅师住持骏州松荫寺时,邻居开布店的人家的女儿与一男子有染,生下一子。姑娘怕受笃信佛法的父母谴责,就告诉父母,此事乃白隐禅师所为,因父母对禅师一直尊敬有加,她以为这样可免受父母责难。 不明真相的父母,听信了女儿的谎言,抱着刚生下的婴儿扔给禅师,骂道:“你这个败坏佛门的假和尚,以前没看清你的丑恶面目,蒙受你的欺骗,没想到你竟做出如此禽兽不如的事。这是你的孽种,还给你!” 禅师淡淡地说了声:“是这样吗?”就默默地接过孩子。此事传出后,舆论哗然,人们纷纷指责白隐禅师道貌岸然。但不论受到如何的耻笑和侮辱,白隐禅师仍是默默的抚养这个小孩。

时间一天天过去了,姑娘的良心备受煎熬,终于向父母坦白了事实真相。 父母万分羞愧地来到禅师面前忏悔。禅师听后,仍是淡淡的说了声:“是这样吗?” 就将孩子默默的还给姑娘。一切又归于平静,就象什么都没有发生过一样。后来姑娘皈依佛门,跟白隐禅师潜心学禅。

是怎样强大的内心,是什么样的思维方式让白隐禅师在遭受不公和侮辱时,能够不做任何辩解的淡然处之,能够毫无怨言的地接受这一切,默默的做好自己该做的事情。我想这是不是一种不看外界的任何表象,一味的向内查找自己,将发生的一切当成是修为自己的契机的思维方式呢?这沉默的背后应是对佛法的笃信和一味修为自己的笃行吧?

感悟到这一点,我也有意识的在生活中去觉察自己,修为自己。我发现我应对一些事情的模式在悄然的发生着变化。之前我下班后到家看到中午先生饭后未刷的餐具,马上产生厌恶的情绪,抱怨的话会脱口而出:“你怎么饭后不及时刷碗呢?总把麻烦留给他人?先生会不满的回复:“怎么啦,饭后我急着完成一项工作,又没让你刷?”…于是我们之间流动着互相抱怨的情绪;后来同样的场景出现,当不满的情绪产生时,抱怨的话马上就要脱口而出,我觉察到并忍住不说,默默的把餐具清洗,不过洗后我还是忍不住对着先生炫耀:“你中午忘刷的餐具我都刷干净了哈?”先生连忙致谢:“那辛苦你了”,我不禁意识到我的心胸还不够宽阔,做了一点自认为的好事,一定要他人知道,修为的还不够;再后来同样的情景再次出现,我很自然的把餐具刷好,并默默的将餐具放回原处,心中没有抱怨、不满,只是欣然的做好一切。有了几次这样的应对后,忽然发现这样的情景却很少遇到了。

我也不知不觉的发现自己心的容量变大了,自己周围的世界明亮起来,我想这是沉默背后的价值体现吧!